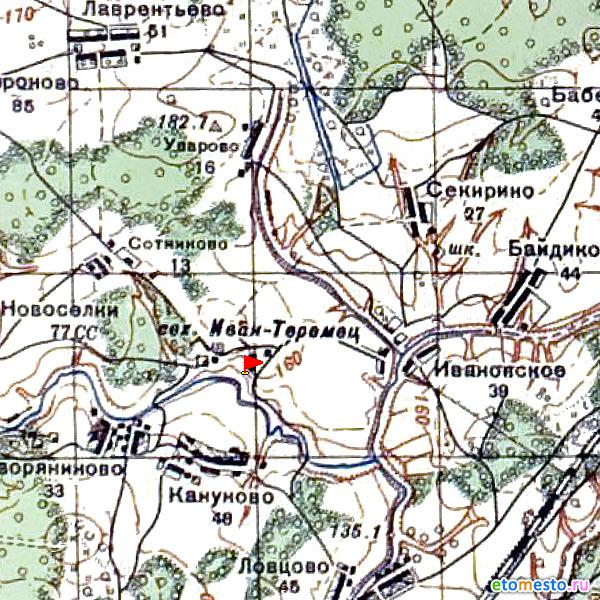

Иван-Теремец – село в городском округе “Ступино” (Ступинском районе) Московской области. Ранее село входило в Коломенский уезд, затем – в Серпуховский.

Село Иван-Теремец располагается на берегу реки Каширки.

К приходу церкви погоста Теремец (сейчас – село Иван-Теремец Ступинского района) относились следующие населенные пункты:

- Ивановское, сельцо;

- Байдиково, деревня;

- Секирино, сельцо;

- Кануново, сельцо;

- Дворяниново, сельцо;

- Сотниково, сельцо.

Читайте также:

Оглавление

Происхождение названия “Иван-Теремец”

Изначально это место носило название “Теремец”.

По мнению Е. М. Поспелова, название села Иван-Теремец произошло от места, где находился теремец («небольшой терем») — простейшее культовое сооружение, например, часовня над местом водосвятия 1. И действительно, урочище Теремец и в дальнейшем погост Теремец упоминались без приставки «Иван». По предположению Е. М. Поспелова, позже 1926 г. (дата не установлена) принимается название Иван- или Ивано-Теремец, что может быть обусловлено тем, что Теремец расположен в непосредственной близости к с. Ивановское 2.

Автор данной статьи нашла более раннее упоминание топонима “Иван-Теремец” – в крестьянской газете “Мысли деревни”, издаваемой Михневским Товариществом кооперативов, номер от 22 декабря 1917 года (по старому стилю), № 5, стр. 3 – в статье об обстановке в Иваново-Теремецком обществе потребителей.

Вероятно, именно по названию данного общества, возникшего в деревне Ивановское и на погосте Теремец, и появилось впоследствии название Иван-Теремец.

Погост Теремец

Первое упоминание об урочище 3 Теремец можно встретить в Писцовой книге г. Коломны, посада и Коломенского уезда 1577 – 1578 гг. Здесь Теремец упоминается в качестве географического объекта в Каневском стане Коломенского уезда:

«В поместье было за Богданом за Шеметовым сыном Копылова: пуст., что была дер. Иншина, на рчк. на Иншинке: пашни пер. сер. земли 120 четьи, да пер. же кусторем поросло 12 четьи, добр. Землею пер. и кусторем поросло 106 четьи без полуосм., сена по рчк. по Коширке, что ниже Теремца, и по рчк. по Иншенке и меж пашен ставилось 50 коп., лесу непашенного 3 дес, да четвертные пашни 6 четьи без полуосм.; да тое же пуст. отдано Петру Ивановичу Головину к вотчине (пробел)» 4.

И действительно, например, уже в 1958 году населенный пункт (отделение совхоза) упоминается как Иван-Теремец 5. Ещё ранее, на карте РККА N-37 (А) по состоянию на 1935 – 1941 (довоенная) показан совхоз «Иван-Теремец». Учитывая то, что в материалах Всесоюзной переписи 1926 года погост Теремец упоминается без приставки «Иван», можно сделать вывод, что название «Иван-Теремец» появилось между 1926 и 1935 гг.

В 1769 году было проведено межевание погоста Теремца Коломенского уезда, который был во владении священно и церковно служителей церкви Рождества Пресвятой Богородицы 6 (появилась не позднее 1702 г.).

Население погоста Теремец было небольшим. Так, по данным на 1859 год, погост, находящийся при колодце, состоял из 4 дворов, в которых жили 14 человек мужского пола и 12 человек – женского 7.

В Теремце действовало земское училище.

Из материалов Серпуховского земского собрания 1867 года следует, что на погосте Теремец работало народное училище, содержавшееся на средства крестьян Семёновской волости 8, куда входил на тот момент погост Теремец.

В Ведомости о народных школах временно-обязанных крестьян и крестьян собственников на 1867 год 9 указано, что Теремецкое земское училище устроено в особом здании, а преподаватель – приходской священник С. Сахаров – получает 30 рублей в год 10.

По данным на 1896 год в Теремецком земском училище обучались дети из Сотниково, Новоселок (Липитинской волости), Дворяниново, Кануново, Ивановского, Секирино, Уварово 11.

Теремецкое училище также посещали дети из Сафроново 12.

В учебном году 1901 – 1902 гг. число детей, обучавшихся в Теремецком земском училище, составило 71 человек 13.

По данным на 1897 год, учителем в Теремецком земском училище был Сергей Дмитриевич Маригеровский 14.

Не позднее 1909 года в Теремецком земском училище преподавал учитель Александр Павлович Озеров. У него была супруга Людмила Егоровна Озерова. 22 сентября (ст. ст.) 1909 года у четы Озеровых родилась дочь Зинаида. Восприемниками при крещении были учитель Бабеевской земской школы Иван Петрович Гурьянов и жена священника погоста Теремца Анна Семеновна Спасская (Сахарова) 15.

В начале XX века погост Теремец входил в состав Киясовской волости Серпуховского уезда 16.

О количестве и социальном составе населения погоста Теремца сразу после революции 1917 года можно судить по данным Всесоюзной переписи 1926 года: на погосте было одно крестьянское и шесть прочих хозяйств (по всей видимости, лиц духовного звания). Количество населения составляло 9 мужчин и 14 женщин 17.

После революции погост Теремец (Иван-Теремец) вошел в состав Михневского района Московской области.

Не позднее 1935 – 1941 гг. был организован совхоз «Иван-Теремец» 18. Позднее, по данным на 1953 год, село Иван-Теремец относилось, вероятно, к колхозу им. Чапаева (с. Новоселки Михневского района).

Валерий Брюсов и Теремец (с. Иван-Теремец)

Известный русский поэт и прозаик эпохи Серебряного века В. Я. Брюсов был связан с погостом Теремец Серпуховского уезда и дописал здесь свой роман «Огненный ангел». Позднее композитор С. С. Прокофьев, вдохновленный этим произведением, написал одноименную оперу.

Это следует из опубликованной в книге «Брюсов, Петровская: Переписка. 1904-1913» 19 переписки В. Я. Брюсова с Н. И. Петровской.

Письмо было написано В. Я. Брюсовым 24 июня 1908 г. в Теремце. В сноске издателем приведено пояснение (приводится дословно), что «Михнево, Теремец – дачная местность в 60 км от Москвы».

В ответ Брюсову Н. И. Петровская в письме от 26 июня 1908 г. из Москвы пишет, что:

«Милый Валерий, моего письма, ты говоришь, не получил. Оно было нежное и безумное. Написала сначала всё другое, а потом надышалась эфиром – от него боль тупеет – и послала «бессмысленно нежное» только об одной правде моей души. Мало соображая, ехала прямо к почтовому поезду на Павелецкий вокзал (выделено Залата Т. К.). Казалось, что нужно опустить его прямо в вагон» 20.

Ещё раньше, 16 июля 1907 г. В. Я. Брюсов пишет своему отцу, Якову Кузьмичу: «Вернулись мы из поездки в Михнево, в Теремец, где чуть было не сняли дачу 21.

Ещё раньше, 16 июля 1907 г. В. Я. Брюсов пишет своему отцу, Якову Кузьмичу: «Вернулись мы из поездки в Михнево, в Теремец, где чуть было не сняли дачу 21.

Из переписки С. В. Киссина с В. Ф. Ходасевичем видно, что в Теремце бывал не только Валерий Яковлевич Брюсов, но и другие члены семьи:

«24 мая 1909 года, в воскресенье, Л. Я. Брюсова (химик, сестра В. Я. Брюсова – прим. Залата Т. К.) и С. В. Киссин поженились и уехали в Теремец» 22.

И, наконец, в письме В. Ф. Ходасевичу Самуил Киссин сообщает полный почтовый адрес, где они жили с супругой Лидией Яковлевной после свадьбы:

«С.В. Киссин – В. Ф. Ходасевичу [Открытка. 5. 6.1909 – 9. 6.1909, Москва] Ст. Московско-Нижегородской ж. д. Новогиреево Имение Старогиреево Е<го> В<ысоко>б<лагородию> Владиславу Фелициановичу Ходасевичу Так как, Владя, я не совершенно уверен, что это письмо к тебе дойдет, то пишу на открытке. О тихости ли совершенной здешних мест писать? Да, тихо здесь. Вот все. Потому причина моего письма узнать о твоих делах и жизни, более, нежели рассказать о своих. К тихости ибо у меня все сводится. Итак, пиши: 1) Твой адрес, 2) Что ты делаешь, 3) Чего ты не делаешь, не хочешь делать, 4) Как тебе приходится и 5) Что с Белым, 5а) О книжках. Лида тебя приветствует. Я целую.

Адрес мой: ст. Михнево Рязано-Уральской ж.д. Имение Теремец (выделено Залата Т. К.). Твоего адреса не знаю. Пишу наудачу. Твой Муни» 23.

Всё это позволяет утверждать, что речь идет именно о погосте Теремец Серпуховского уезда, поскольку ближайшей станцией к Теремцу была станция «Михнево» 24 Рязано-Уральской железной дороги (сейчас Павелецкое направление Московской железной дороги), равно как и станция «Михнево», находящаяся в окрестностях Теремца.

В. Я. Брюсов в письме Н. И. Петровской от 24 июня 1908 г. из Теремца пишет:

«Нина, дорогая! О Тебе вестей пока не знаю, так как до сих пор сюда не доходила никакая почта. И это письмо посылаю не по почте, но «с оказией», как в доброе старое время. <…>

Приезд мой, видимо, откладывается, но Ты на это не сердись. Во-первых, я, конечно, еще ничего не успел сделать. Первые дни не мог работать как следует и лишь теперь принялся за две последних главы «Ангела» (роман «Огненный ангел – прим. Залата Т. К.). Ты понимаешь, что мне необходимо их окончить до возвращения в Москву, иначе завершение их отложится на время самое неопределенное. В Москве я работать способен не буду, да, вероятно, и тотчас после нового отъезда – тоже. Во-вторых, если бы я приехал в тот день, на который я указывал, я бы был в Москве и не один: так расположились разные дела. Напротив, в деревне конец недели я проведу совершенно один, и мне кажется, что при таких условиях Ты сама первая сказала бы мне: оставайся и работай» 25.

Действительно, Валерий Брюсов закончил работу над романом «Огненный ангел» в Теремце 6 июня (ст. ст.) 1908 г., что следует из рукописи романа: «Конец повести. 1908. 6 июня. Теремец» 26.

На сегодняшний день, более точное местонахождение имения Теремец, в котором проводили время Брюсовы и супруги Кассины, а также обстоятельства, связанные с жизнью в этом имении, требуют дополнительных исследований.

Если будет обнаружена дополнительная информация, статья будет дополнена.

Вероятно, жизнь Брюсовых в имении «Теремец» могла быть связана с неким объектом, упомянутым в «Памятной книжке Московской губернии на 1912 год», именуемым как «Дача Козырева», который, по всей видимости, располагался в окрестностях Теремца.

Согласно «Памятной книжке Московской губернии на 1908 год», данные по расстояниям относительно погоста Теремца и дачи Козырева составляли:

Погост Теремец: расстояние до уездного города (Серпухова) – 42 версты, до становой квартиры (с. Хатунь 27) – 12 верст, до волостного правления (с. Киясово) – 5 верст, до квартиры урядника – 5 верст, до ближайшей станции (указана станция «Жилево») – 5 верст.

Дача Козырева: расстояние до уездного города (Серпухова) – 41 верста, до становой квартиры (с. Хатунь) – 11 верст, до волостного правления (с. Киясово) – 5 верст, до квартиры урядника – 5 верст, до ближайшей станции (указана станция «Жилево») – 8 верст 28.

По мнению автора, то, что от погоста Теремец до станции «Жилево» указано расстояние в 5 верст, является опечаткой: до ст. «Жилево» от с. Иван-Теремец расстояние составляет сегодня около 8 километров, в верстах это будет также около 8 верст.

Таким образом, анализируя расстояния от начальных объектов до географических констант (уездный город, ближайшая станция и т. п.), можно предположить, что дача Козырева располагалась в окрестностях Теремца, вероятно, в радиусе одной версты (если данные по прочим расстояниям не содержат опечаток).

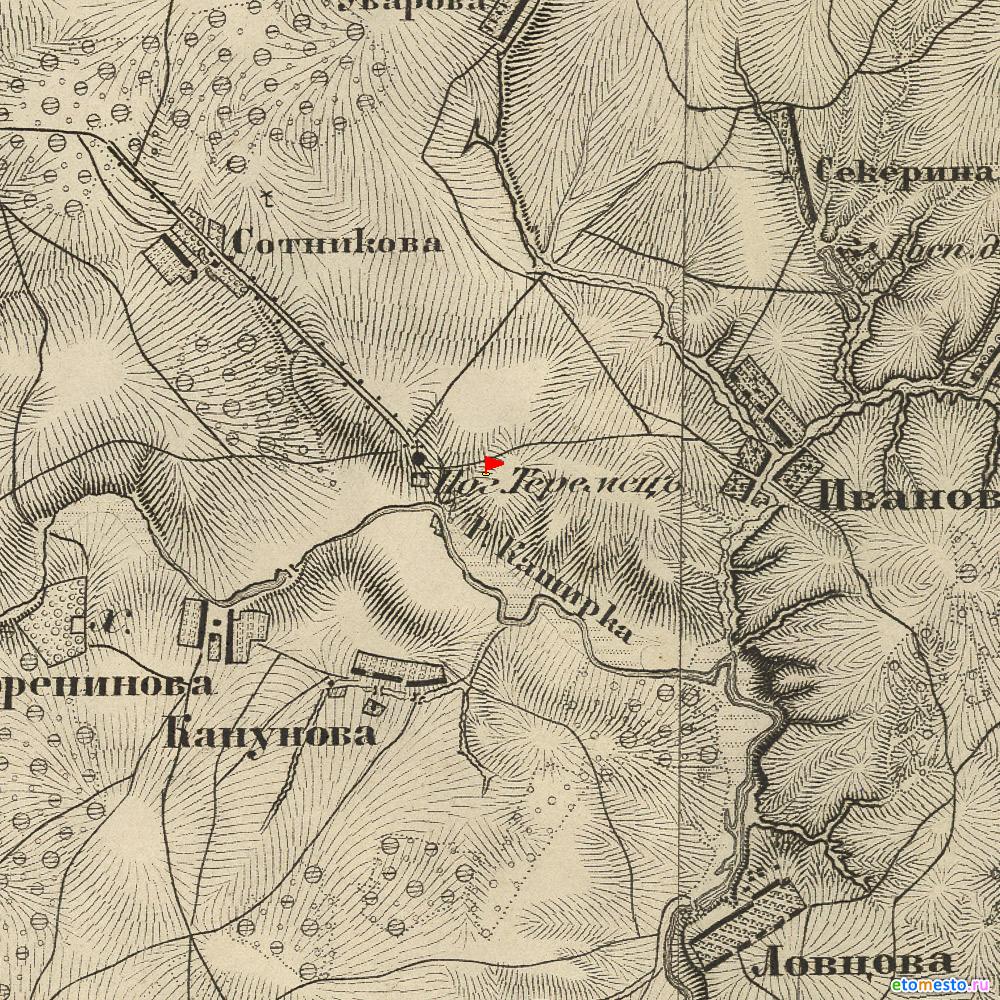

На карте Шуберта недалеко от деревни Дворяниново (ближайшие окрестности Теремца) указан некий хутор, который предположительно и мог быть дачей Козырева.

Эти данные подтверждаются сведениями из «Памятной книжки Московской губернии на 1912 год»: при деревне Дворяниново указана помещичья усадьба «Козырева Дача» И. П. Шарыгина 29. При деревне Дворяниново в этом же издании указана усадьба В. А. Торлецкого 30, а при деревне Ивановской – имение Г. С. Арсенович 31.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в с. Иван-Теремец

Дата возникновения храма на погосте Теремец точно не установлена и требует дополнительного исследования. Так, по сведениям в книге «Памятники архитектуры Московской области» под редакцией Е. Н. Подъяпольской, этот храм датируется рубежом XVII – XVIII вв. 32

В отчете Московского Археологического общества за 1908 – 1909 гг. отражено, что храм на погосте Теремец построен в XVII в. 33

При обращении к Писцовой книге г. Коломны, посада и Коломенского уезда 1577 – 1578 гг., изданной Н. В. Калачовым, Теремец трактуется издателем в качестве урочища (не погоста и не села, то есть это был географический объект, не имеющий храма). Однако название урочища носит антропогенный характер, что может указывать не некое строение (гражданское, культовое), которое может подразумевать в том числе и наличие храма.

Однако достоверно известно то, что храм появился не позднее 1702 г., так как иконописец Оружейной палаты Демид Иванов 5 июня 1702 г. заключил договор на иконописные работы на погосте церкви Рождества Богородицы, что на Теремце в Коломенском уезде по заказу стольников В. Я. Хитрово и П. Ф. Загряжского. Заказчиками работ выступали означенные стольники и прихожане сельца Ивановского – крестьянин Матвей Михайлов и товарищами 34.

Прихожанами храма погоста Теремец, если обратиться к сведениям из метрической книги на 1820 год, были крестьяне и дворовые из сельца Ивановское, деревни Байдиково, сельца Секирино, сельца Кануново, сельца Дворяниново, сельца Сотниково 35.

В 1882 году священнической дочери Анне Семеновне Сахаровой было назначено пособие от госпожи Третьяковой с обязанием пожизненного поминовения усопшей благотворительницы рабы Божией Анастасии 36. Впоследствии Анна Семеновна, по все видимости, стала женой священника погоста Теремец Николая Александровича Спасского.

В 1892 году церковным старостой Богородицерождественского храма погоста Теремец был назначен крестьянин Алексей Макаров 37.

Резолюцией Его Высокопреосвященства от 26 апреля 1901 года священник Богородицероджественского храма Николай Спасский был награжден скуфьей 38.

В 1908 – 1909 году причт и староста церкви погоста Теремца обратились с ходатайством разрешить сломать храм.

Из Отчета Московского Археологического общества за 1908 – 1909 гг.:

«В ходатайстве Комиссия отказала, но так как церковный староста указывал на опасность и невозможность ремонта этого храма, то для выяснения этого обстоятельства был командирован член Комиссии, А. М. Гуржиенко, который доложил, что ремонт вполне возможен, и Комиссия разрешила ремонт без изменения форм памятника; при этом было обращено внимание на то, что трапезная часть храма построена сравнительно недавно; на запрос Общества московская духовная консистория уведомила, что ею в 1894 году был разрешен только ремонт трапезной; таким образом, вместо ремонта была уничтожена существенная часть древнего памятника» 33.

И действительно, Археологическая комиссия нашла данные изменения в облике храма критичными в целях сохранения храма как исторического памятника. Об этом решении Московской Духовной консистории, совершенном без ведома Комиссии, говорится в протоколе от 1908 года, содержание которого и было отражено в отчете МАО:

«…по прошению причта, старосты церковного и прихожан разрешено было в трапезной церкви Погоста Теремца, Серпуховского уезда, произвести следующие работы: вместо ветхого, грозившего падением, деревянного потолка в трапезе устроить своды, переделать окна и оштукатурить, переделать купола и главы на колокольне и настоящей церкви, вместо деревянных каркасов поставить новые железные, поставить новые кресты на настоящей церкви и oные позолотить, а также окрасить масляною краскою крышу на церкви и колокольне.

Постановлено: Уведомить Консисторию, что ремонт трапезной церкви Погоста Теремца, Серпуховского уезда, разрешен вопреки существующим законоположениям без сношения по сему с Обществом, и вместо данного разрешения на ремонт трапезной части храма, таковая сломана и построена вновь. Выразить сожаление, что безнаказанное неисполнение существующих законопoлoжeний влечет за собой уничтожение древних памятников» 39.

После о. Симеона Сахарова настоятелем храма был священник Н. А. Спасский (р. примерно в 1857 г.), который скончался от туберкулеза 24 февраля 1915 года (ст. ст.) в возрасте 58 лет. Панихиду по усопшему служил местный благочинный Стефан Виноградов с окружным духовенством 40.

До назначения нового священника церковные таинства крещения, венчания, отпевания совершали разные священники, например, священник с. Сапроново Серпуховского уезда Павел Успенский с псаломщиком погоста Теремец Василием Смысловым 41. В том же 1915 году священником на погосте Теремец назначен о. Федор Кореинов 42.

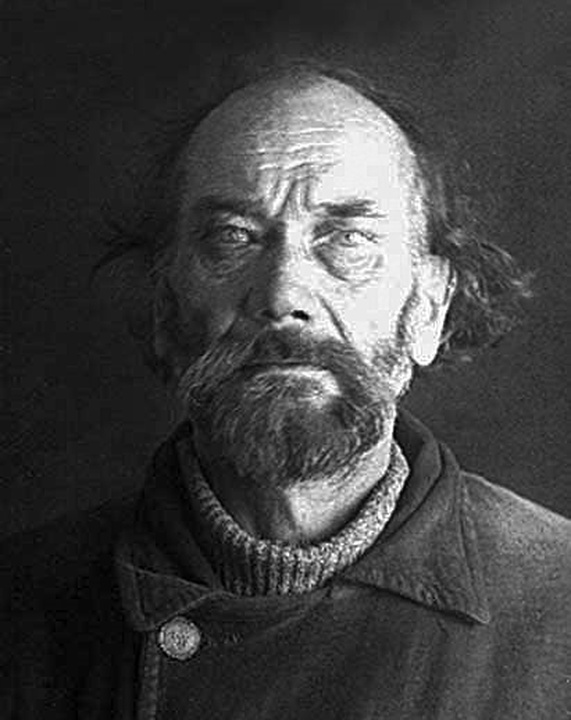

Очевидно, что храм не прекращал свою работу до 1937 года. В 1933 году настоятелем храма в Ивано-Теремец назначен священник Василий Иванович Озерецковский (1885 – 1937), впоследствии причисленный к лику священномучеников, убитых на Бутовском полигоне под Москвой 43. Отцу В. И. Озерецковскому было вменено «распространение контрреволюционной клеветы о руководителях ВКП(б) и советской власти и активной обработке колхозников в религиозном духе», и 21 октября 1937 года отец Василий был расстрелян на Бутовском полигоне 2.

В советское время храм был обезглавлен, утрачены барабан с главой 32. О состоянии этого памятника можно судить по фотографии из издания «Памятники архитектуры Московской области» под редакцией Е. н. Подъяпольской, вышедшего в 1975 году.

Храм был вновь открыт для верующих не позднее 1998 года.

Юрист, краевед. Член МООО «Историко-исследовательское общество “Белый Камень”». Член Союза краеведов.

Администратор и создатель проекта “История Ступино и Коломны” (Stupinsky.ru).

- Поспелов, Е.М. Географические названия Московской области : топонимический словарь : более 3500 единиц / Е.М. Поспелов. — Москва: ACT: Астрель, 2008. – С. 264.[↩]

- Там же.[↩][↩]

- Трактовка объекта как урочища приводится Н. В. Калачовым в Писцовые книги Московского государства/ под ред. действительного члена Н. В. Калачова .- Санкт-Петербург : издание Императорского русского географического общества. – Ч. 1: Указатель .- 1895 (Тип. И. Н. Скороходова) .- С. 43.[↩]

- Писцовые книги Московского государства / под ред. действительного члена Н. В. Калачова. – Санкт-Петербург: издание Императорского русского географического о-ва, 1872-1895 (в тип. Второго отд-ния Собственной Е. И. В. канцелярии). – Ч. 1: Писцовыя книги XVI века, отд-ние 1 : Местности губерний Московской, Владимирской и Костромской. – 1872. – С. 421.[↩]

- Экономика сельского хозяйства: экономический журнал Министерства сельского хозяйства СССР. – Изд-во МСХ СССР, 1958. – С. 110. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=B7giAQAAIAAJ дата обращения 02.01.2021.[↩]

- Кусов В. С. Земли Московской губернии в XVIII веке. Карты уездов. Описания землевладений. Т. 2. – Москва, Издательский дом «Московия», 2004. – С. 264.[↩]

- Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел [Текст] : [по сведениям 1859]. – 1861-. Т. 24: Московская губерния. – С. 221.[↩]

- Журналы уездных земских собраний Московской губернии 1867 года. – Москва : тип. С. Бестужевой, бывш. Гурьянова, 1866-1884. – 1868. – С. 1212, 1213.[↩]

- Там же, с. 1208, 1209.[↩]

- Там же, с. 1212, 1213.[↩]

- Список училищ, существующих и проектируемых, по волостям и уездам Московской губернии на апрель 1896 г. [Текст] : приложение к докладу Управы по народному образованию экстренной сессии Губернского собрания / Московское губернское земство. – Москва : Т-во скоропечатни А. А. Левенсон, 1896. – С. 109.[↩]

- Там же, с. 110.[↩]

- Список училищ, существующих и проектируемых, по волостям и уездам Московской губернии по данным за 1902 год [Текст] : приложение к докладу Управы по народному образованию экстренной сессии Губернского собрания / Московское губернское земство. – Москва : Т-во скоропечатни А. А. Левенсон, 1903. – С. 169.[↩]

- ЦГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 780. Д. 2992. Л. 179 об.[↩]

- ЦГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 780. Д. 4115. Л. л. 238об., 239.[↩]

- См. Памятные книжки Московской губернии на 1908, 1912 гг.[↩]

- Справочник по населённым местам Московской губернии : по материалам всесоюзной переписи 1926 года. – Москва : Московский стат. отд., 1929. – С. 216, 217.[↩]

- На Карте РККА N-37 (А) по состоянию на 1935 – 1941 (довоенная) уже показан совхоз «Иван-Теремец».[↩]

- Переписка , 1904-1913 / Валерий Брюсов, Нина Петровская ; [вступ. ст., подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова и А. В. Лаврова]. – Москва : Новое литературное обозрение, 2004 (РГУП Чебоксар. тип. N1). – С. 311.[↩]

- Там же, с. 312, 313.[↩]

- Цит. по: Лавров, А. В., Гречишкин. О работе Брюсова над романом «Огненный Ангел». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.trediakovsky.ru/o-rabote-bryusova-nad-romanom-ognennyy-angel/str/0/1. – Дата обращения: 26.12.2020.[↩][↩]

- Киссин, Самуил Викторович. Легкое бремя : Стихи и проза; Переписка с В. Ф. Ходасевичем / Самуил Киссин (Муни); Подгот. И. Андреева. – М. : Август, 1999. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=qe5fAAAAMAAJ. – Дата обращения: 26.12.2020.[↩]

- Легкое бремя. – Электронная библиотека книг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://itexts.net/avtor-samuil-kissin/195344-legkoe-bremya-samuil-kissin/read/page-8.html. – Дата обращения: 26.12.2020.[↩]

- Согласно «Памятной книжке Московской губернии на 1912 год», (Список населенных мест Московской губернии, с. 448) расстояние от погоста Теремца до станции «Михнево» составляло 8 верст; согласно «Памятной книжке Московской губернии на 1908 год», с. 568. до станции «Жилево» – 5 верст (по мнению Залата Т. К., это опечатка – до ст. «Жилево» от с. Иван-Теремец расстояние составляет сегодня около 8 километров, в верстах это будет также около 8 верст).[↩]

- Переписка , 1904-1913 / Валерий Брюсов, Нина Петровская ; [вступ. ст., подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова и А. В. Лаврова]. – Москва : Новое литературное обозрение, 2004 (РГУП Чебоксар. тип. N1). – С. 311, 312.[↩]

- Символисты вблизи : ст. и публ. / А. В. Лавров, С. С. Гречишкин. – СПб. : Скифия, 2004 (ОАО Издат.-полигр. предприятие Искусство России). – с. 65 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=yYsaAQAAIAAJ. – Дата обращения: 26.12.2020.[↩]

- Памятная книжка Московской губернии на 1908 год. – Москва : Моск. столичный и губ. стат. ком., 1907. – С. 611.[↩]

- Там же, с. 567.[↩]

- Населенные местности Московской губернии на 1912 год : [стат. сб.] / под ред. Б. Н. Пенкина. – Москва : Моск. столич. и губ. стат. ком., 1911. – Прил. к Памятной книжке Московской губернии на 1912 год. – С. 446.[↩]

- Там же, с. 447.[↩]

- Там же, с. 448.[↩]

- Памятники архитектуры Московской области [Текст] : Каталог : В 2 т. / Авт. коллектив: Б. Л. Альтшуллер, М. В. Дьяконов, Г. К. Игнатьев [и др.] ; Под общ. ред. Е. Н. Подъяпольской ; Упр. культуры Исполкома Мособлсовета, Всесоюз. произв. науч.-реставрац. комбинат М-ва культуры СССР. – Москва : Искусство, 1975. – С. 288.[↩][↩]

- Готье, Ю. В. Отчет о состоянии и деятельности Императорского Московского Археологического Общества с 17 февраля 1908 г. по 17 февраля 1909 г./ Древности. Труды Имп. Московского археологического общества // под ред. В. К. Трутовского. – Т. 22. Вып. 1. – М., 1909. – С. 284.[↩][↩]

- Словарь русских иконописцев XI-XVII веков / Ред.-сост. И.А. Кочетков. – М. : Индрик, 2003. – С. 272.[↩]

- ЦГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 1185. Лл. 556, 557.[↩]

- Извлечение из отчета на призрение бедных из духовного звания на 1882 год / Московские церковные ведомости // Постановления и распоряжения правительства. Официальный отдел. № 25. – 1883. – С. 129.[↩]

- Московские церковные ведомости // Постановления и распоряжения правительства. Официальный отдел. № 33. – 1892. – С. 184.[↩]

- Московские церковные ведомости // Официальный отдел. № 18. – 1901. – С. 1.[↩]

- Древности. Труды Комиссии по сохранению древних памятников Московского архитектурного общества. Т. 3. – 1909. – С. 236. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://books.google.ru/books?id=KTRP9aLsZ6MC. – Дата обращения: 04.01.2021.[↩]

- ЦГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 780. Д. 5010. Л.л. 292об., 293.[↩]

- См., например, ЦГА г. Москвы. Ф. 203. Оп. 780. Д. 5010. Л. 295.[↩]

- См. там же.[↩]

- Озерецковский, Василий Иванович, православный священник – Православное духовенство. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/person/7348/. – Дата обращения: 04.01.2020; также см. Озерецковский Василий Иванович. – Персоналии_ краткие справки о священно-церковнослужителях и ктиторах Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://temples.ru/clerics.php?ClericID=3203. – Дата обращения: 04.01.2021.[↩]

Добавлена информация о наиболее ранней встреченной в письменном источнике приставке “Иван” в названии “Иван-Теремец”: 22 декабря 1917 года, “Ивано-Теремецкое потребительское товарищество”.